Politique

Côte d’Ivoire : L’ex président Laurent Gbagbo dénonce « un braquage électoral »

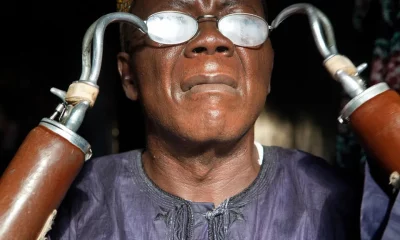

A trois jours de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, désormais opposant et dont la candidature a été rejetée, a qualifié mercredi le scrutin de « coup d’Etat civil », exprimant son « soutien » à ceux qui « manifestent contre ce braquage électoral ».

A trois jours de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, désormais opposant et dont la candidature a été rejetée, a qualifié mercredi le scrutin de « coup d’Etat civil », exprimant son « soutien » à ceux qui « manifestent contre ce braquage électoral ».

Alors que le président sortant Alassane Ouattara (au pouvoir depuis 2011) est le grand favori, le climat politique s’est tendu ces dernières semaines en Côte d’Ivoire.

L’opposition dénonce l’exclusion du scrutin de ses deux principaux leaders, M. Gbagbo et Tidjane Thiam, ainsi que la candidature à un quatrième mandat du président Alassane Ouattara, 83 ans, au pouvoir depuis 2011.

Dans une interview au média panafricain AFO Media, M. Gbagbo, 80 ans, a affirmé son « soutien » à ceux qui « manifestent contre ce braquage électoral ».

Le PPA-CI de M. Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam ont appelé à des manifestations que le pouvoir a interdites, arguant de risques de troubles à l’ordre public.

Mercredi, Laurent Gbagbo a toutefois précisé qu’il n’appelait pas ses partisans à « descendre dans la rue ». Aucun cadre d’opposition n’a été vu dans des manifestations ces derniers jours.

« Je n’accepte pas ça »

« On a écarté ma candidature, de même qu’on a écarté la candidature de Tidjane Thiam. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n’accepte pas ça », a-t-il souligné.

Sa candidature et celle de M. Thiam ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, en raison de leur radiation de la liste électorale.

M. Gbagbo en est absent pour une condamnation pénale liée à la crise post-électorale de 2010-2011 et M. Thiam pour des questions de nationalité.

Au total, quatre personnes sont mortes depuis mi-octobre en marge de manifestations ou de blocages, dont un gendarme, tué dans une embuscade dans le sud.

La dernière victime en date, un homme de 46 ans a reçu une « pierre à la tête » en aidant des gendarmes à démanteler des barricades érigées sur la voie publique, près de la capitale politique Yamoussoukro, selon le Procureur de Toumodi (centre).

Des mouvements de protestations sont sporadiquement observés depuis quelques jours dans certaines localités du pays, notamment dans le sud et l’ouest, mais aussi dans le centre à Yamoussoukro, des zones où l’opposition était historiquement forte.

Plus de 700 personnes ont été arrêtées dans le pays, certaines pour des actes assimilables à des « actes de terrorisme », selon le procureur Oumar Braman Koné, et au moins une soixantaine condamnées à trois ans de prison ferme pour troubles à l’ordre public.

Si MM. Gbagbo et Thiam sont exclus par la justice du scrutin, quatre candidats défient le président Ouattara au 1er tour samedi.

Il s’agit de l’ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon, dissident du PDCI; deux anciens compagnons de route de Laurent Gbagbo en rupture avec lui, son ex-épouse Simone Ehivet Gbagbo et l’ex-ministre Ahoua Don Mello ; et enfin Henriette Lagou, déjà candidate en 2015.

Mercredi, Laurent Gbagbo a par ailleurs affirmé qu’il ne soutiendrait aucun candidat à l’élection. « On ne soutient personne. Et on ne soutient même pas la dynamique électorale », a-t-il lancé.

Il a évoqué également son avenir politique en affirmant qu’après les législatives de décembre, il « ne sera plus candidat à la direction » de son parti.

« Je vais prendre mon temps pour moi-même et pour ma petite famille. Enfin, je vais vivre un peu, écrire. Il y a des moments où il faut arrêter certaines choses », a-t-il dit.

« Je n’irai pas à la retraite, mais je m’interdirai d’occuper des fonctions politiques, aussi bien à l’intérieur de mon parti (…) qu’à l’extérieur », a-t-il ajouté.

Source :

Politique

Libéria : Des responsables de l’Autorité nationale du logement limogés pour mauvaise gestion financière

Le président libérien Joseph Nyuma Boakai a limogé samedi deux hauts responsables de l’Autorité nationale du logement (NHA) pour mauvaise gestion financière, réaffirmant la politique de tolérance zéro de son gouvernement en matière de corruption et d’indiscipline financière.

Les responsables relevés de leurs fonctions sont Prince S. Bonnah, directeur général adjoint chargé de l’administration, et Alex Railey, directeur général adjoint chargé des services techniques de la NHA.

Ces limogeages font suite aux conclusions d’un comité d’enquête ayant établi des violations du Règlement de gestion des finances publiques de 2009, conformément à la résolution du Conseil d’administration n° NHA-2025-001, selon un communiqué de la présidence parvenu à APA.

Le président Boakai a déclaré que son administration ne tolérera ni l’indiscipline financière ni le détournement des ressources publiques, rappelant que tous les agents sont tenus de respecter les normes les plus strictes d’intégrité, de transparence et de responsabilité.

Il a également assuré que des mesures administratives appropriées seront prises pour garantir la continuité des opérations à la NHA, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Source : https://fr.apanews.net/news/liberia-deux-responsables-limoges-pour-faute-financiere/

Politique

Sierra Leone : Journée nationale du Souvenir

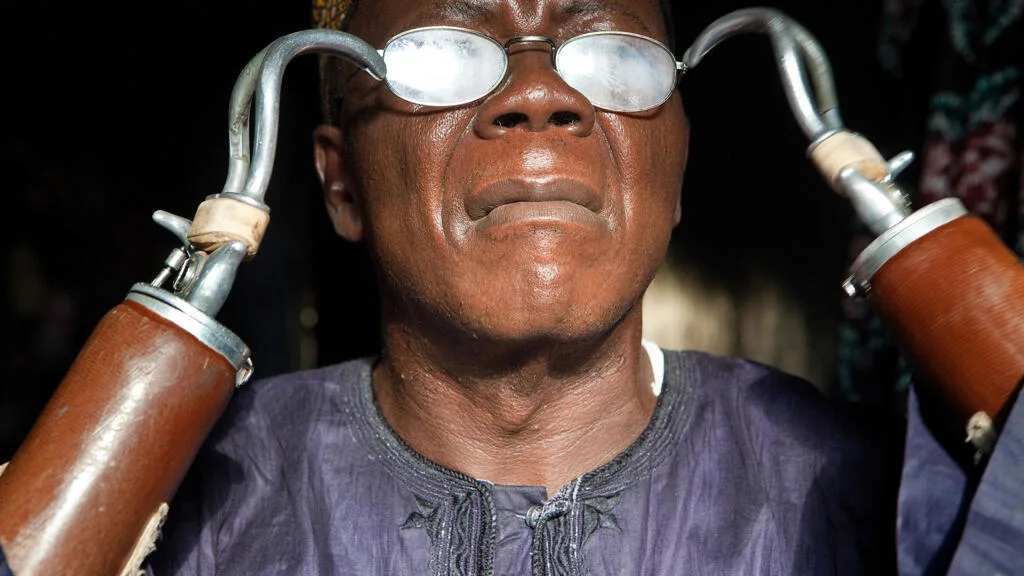

La Sierra Leone a commémoré pour la première fois de son histoire sa première Journée nationale du souvenir en l’honneur des victimes de la guerre civile qui a dévasté le pays de 1991 à 2002.

Dans un discours à la nation, Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, appelle le pays à trouver la grâce de guérir complètement, de restaurer la dignité et d’aller de l’avant ensemble .

Pour la première fois dans notre histoire, nous nous réunissons en ce jour unique pour commémorer notre guerre civile et le lourd tribut que notre pays a payé pour la paix. À partir d’aujourd’hui, le 18 janvier appartient à tous les Sierra-Léonais. À toutes les victimes et à tous les survivants, je ne peux vous demander d’oublier. Je vous demande seulement, à votre rythme et à votre manière, de permettre à notre nation de trouver la grâce de guérir complètement, de restaurer sa dignité et d’aller de l’avant ensemble.

Ce conflit, considéré comme l’un des plus brutaux de l’histoire contemporaine, a fait environ 120 000 morts et des milliers de blessés ou de mutilés avant de prendre officiellement fin le 18 janvier 2002. Cette journée du souvenir fait partie des recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Une initiative saluée par l’Association des amputés et des blessés de guerre de la Sierra Leone. Marquée désormais dans les annales du pays, cette journée du souvenir est pour le président de la République, l’occasion de comprendre le chaos et travailler à ce qu’il ne se répète jamais.

Lire la suite sur : https://fr.africanews.com/2026/01/19/sierra-leone-une-journee-du-souvenir-inauguree-a-freetown/

Politique

Bénin: l’opposition dénonce «un Parlement monocolore»

Au Bénin, avant même la proclamation des résultats définitifs des législatives du 11 janvier 2026, le spectre d’une Assemblée nationale sans opposition suscite déjà des réactions. En attendant les résultats définitifs, l’expression « Parlement monocolore » refait surface dans ce pays jadis cité comme modèle de pluralisme démocratique en Afrique.

Les chiffres provisoires annoncés par la Commission nationale électorale autonome (Cena) du Bénin n’attribuent pas de siège pour Les Démocrates, principal parti d’opposition, et pour les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), opposition modérée. Les 109 sièges de la prochaine législature se répartissent exclusivement entre le Bloc républicain (BR) et Union progressiste le renouveau (UP-R), deux formations du pouvoir. Ce tableau rappelle 2019, lorsque seuls des élus du camp du président Patrice Talon avaient accédé au Parlement.

Les partis politiques attendent désormais les résultats définitifs pour réagir officiellement. Néanmoins, quelques responsables ont déjà pris position. C’est le cas de Nadine Okoumassou des Démocrates, candidate malheureuse lors de ce scrutin. Elle a dénoncé dimanche sur un média local l’absence de l’opposition au sein de l’hémicycle pour la prochaine législature en ces termes : « Un Parlement monocolore, des hommes sous ordres. Comment un législateur peut contrôler l’action d’un gouvernement auquel il appartient ? L’Assemblée nationale ne saurait être une caisse de résonnance. »

Lire la suite sur : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20260119-législatives-au-bénin-l-opposition-dénonce-un-parlement-monocolore-en-attendant-les-résultats-définitifs